漢學講座(一):「美國漢學五十年」

3月20日上午10時30分至12時30分,香港中文大學-北京語言大學漢語語言學與應用語言學聯合研究中心(JRCCLAL)通過Zoom舉辦了「2021漢學講座」第一講。本系列講座由香港中文大學張健教授與北京語言大學馮勝利教授統籌並主持,特邀香港城市大學張隆溪教授參與策劃。本次講座講題爲「美國漢學五十年」,由美國史丹福大學艾朗諾教授、獨立學者兼作家陳毓賢女士主講。

張健教授:

尊敬的艾朗諾教授、陳毓賢先生,尊敬的張隆溪教授、馮勝利教授、錢南秀教授、朱慶之教授,各位在線的朋友們,大家好!我是香港中文大學的張健。香港中文大學與北京語言大學語言學與應用語言學聯合研究中心,計劃舉辦一個系列講座,介紹世界各地的漢學。這個系列講座由香港城市大學張隆溪教授、馮勝利教授和我共同策劃。講座包括世界各地漢學的歷史、現狀、人物等等。雖然都是以中國傳統的人文學爲研究對象,但是由於歷史文化、學術傳統以及學術體制等方面的差異,大家的研究各有特色,增進了解會有益於提升學術。

今天是我們系列講座的第一講,我們非常榮幸地邀請到斯坦福大學艾朗諾教授,陳毓賢女士伉儷連袂爲我們主講美國漢學。他們是美國漢學的參與者、推動者與見證者。陳先生與許多著名漢學家都有密切的交往。她有許多關於美國漢學界的著作。這些著作在讀書界有很多的讀者,在網上也有廣泛的流傳。尤其是她講述洪業的英文著作,在中文讀書界有非常大的影響。艾朗諾教授是著名的漢學家,尤其在宋代文學和文化研究上成就卓著。他的各種著作已經被譯成中文,等一下講座裡邊會有介紹。

現在就讓我結束簡短的介紹,開始講座。我們這個講座安排了討論環節,請大家在聊天室留言、提問、參與討論。現在有請艾朗諾教授、陳毓賢先生開始講座。有請。

艾朗諾教授:

首先要感謝張健教授,馮勝利教授給我們這個難得的機會。很高興!很榮幸我今天可以跟你們交流。

陳毓賢先生:

我不是學者,可是今天能夠廁身學林,非常榮幸。尤其在座有那麼多學問淵博的教授,我真是覺得一定要請你們多多指教。

我今天要花差不多半個小時講一些據我所知的美國漢學界早期怎麼起步。然後又講一些朗諾的老師們。因爲他們的經歷反映了美國漢學的發展,很有代表性。然後就略談我自己的文化背景,爲什麼會對漢學有興趣?

張健教授:

請陳老師開始。

陳毓賢先生:

我們今天的題目是美國漢學五十年。這裡所謂的漢學,是指海外研究中國的學問,包括日本、韓國、歐洲、美洲、俄國研究中國的學問。而今天主要講的是朗諾和我在美國漢學界的所見所聞。我將先介紹美國漢學早年是怎麼起步的。再介紹朗諾的老師們。然後再略談我爲什麼對漢學有那麼大的興趣?

好,我們看地圖。

這幅美國地圖上面有8所大學,6所前面有號碼,1、2、3、4、5、6,是最早提供有關中國課程的大學。4所在東部,因爲美國最早的大學都是在東部,可是第2跟第3在西岸。西岸面臨太平洋,和中國比較近,也比較多華人居住,所以設亞洲課程比較早。

這6所大學中,哈佛、耶魯、哥倫比亞和芝加哥大學都是私立的,只有華盛頓大學和加州大學是公立的,州政府辦的。University of Washington,是中文常常有括弧指明爲西雅圖的那一家,有別於 Washington University和 George Washington University。這三所大學翻成中文差不多,都叫華盛頓大學,其實是不同的。加州大學有10個分校,其中以Berkeley分校和洛杉磯分校最出名。洛杉磯分校,也叫UCLA,the University of California,Los Angeles。 地圖上面有黃色標誌的,是和我們有關的大學。朗諾先在加州大學聖塔芭芭拉分校讀書。那時候該校提供與中國有關的課程很少,他都選過後就到華盛頓大學讀大四,我也恰恰到華盛頓大學讀大四。我們在那裡認識而結婚。他畢業後回東岸到哈佛上研究院,在那裡教書,當《哈佛亞洲學報》的編輯。後來又回加州大學聖塔芭芭拉分校教書。大約八年前到了斯坦福。Stanford,香港、臺灣翻譯爲史丹佛,大陸的翻譯爲斯坦福大學。

美國漢學要到了19世紀末,就是清朝末年,才有三家大學教和中國有關的課程。耶魯和中國的淵源最深。第一個從美國大學畢業的華人是個廣東香山人,容閎 Yung Wing,耶魯畢業。他勸服了清廷派120個十多歲的男孩到美國受教育,從中學讀起。結果有50個讀了大學,其中有22個進了耶魯。耶魯1878年便開始有中文課程。

加州大學伯克利分校和華盛頓大學最早的中文教授都是曾經在中國傳教的英國人。加州大學伯克利分校的是John Fryer(傅蘭雅),華盛頓大學的是Herbert Gowen(葛風)。哥倫比亞大學最有意思了,1917年有個美國富商,很佩服他的廣東僕人丁龍,捐了一大筆錢給哥倫比亞大學設立一個中國研究的講座。哥倫比亞東亞系至今還有這講座,叫Dean Lung professor of Chinese studies。現任是一位教清代法律的女教授。

哈佛1879年從寧波請了一位舉人來教中文,但他不到三年便病死了。一直到1921年哈佛才又開漢語課,先後請哈佛校友趙元任和梅光迪任教。1928年哈佛和當時北平的燕京大學合作,爭取到一筆很大的錢,創辦哈佛燕京學社,讓哈佛大學後來居上,成爲美國漢學重鎮。有了哈佛燕京學社,美國漢學才有些規模,不再是這裡一個人、那裡一個人,孤軍獨鬥地辦漢學。哈佛燕京學社資助的《哈佛亞洲學報》給全美研究中國的學者提供一個共同的學術平臺,也幫助他們出書,還資助不少對中國有興趣的學生到北平去學習。後來這些學生在各大學教書,教和中国有關的東西。

哈佛燕京學社的形成是非常偶然的。用電流分解鋁土的發明人,叫Martin Hall,終身沒有結婚,他有筆很大的財產。他在遺囑之中規定1/3的財產要用來幫助設在亞洲或者東歐Balkan peninsula(巴爾幹半島),由英國人或者美國人所辦的教育機構。燕京大學那個時候還是一個很小的教會學校,可是校長司徒雷登說服了哈佛和燕京合作,爭取到這筆鉅款。

那我們可以看看燕京學社本來做什麼東西呢?第一,它資助以燕京大學爲主的在華教會大學,還在哈佛大學成立了哈佛燕京圖書館。它提供獎學金給對中國文化有興趣的美國研究生到北平去深造。他們不一定是哈佛的學生,那個時候對中國有興趣的學生不多。只要他們對中國有興趣,而且有相當的程度,都可申請獎學金到中國去深造,然後出版有關學術的書籍和期刊。50年代中美斷交以後,哈佛燕京學社開始每年資助20多位哈佛燕京學者從亞洲到哈佛大學做爲期一年的研究。可是到了50年代,美國研究中國東西還是以古代的文化爲主,譬如古代的文學、歷史、宗教、藝術等,而且學生非常少。1957年美國國務院做了一個調查,全美國只有127個學生選擇有關中國的課程作爲他們的major。那時候在美國研究中國東西的學者,大多有下面5種背景。歐洲的漢學家;父母是傳教士,在中國長大的學者;早期獲庚子賠款來美國念大學,然後回到美國教書的,如趙元任、王際真;得哈佛燕京學社資助,在中國住過數年的學者;還有清華大學或燕京大學畢業,來美國讀博士留下來的學者,比如說哈佛大學的楊聯陞,芝加哥大學的何炳棣,華盛頓大學的蕭公權和施友忠,普林斯頓大學的劉子健,印第安那大學的鄧嗣禹,加州大學洛杉磯分校的陳觀勝,匹茨堡大學的王伊同。

爲什麼燕京大學和清華的大學的校友居多呢?燕京大學是教會學校,目的要培養有世界眼光的精英,要求學生中英文都要好。而清華呢?清華大學是用庚子賠款建立的,目的是讓學生準備到美國求學,上課用的是美國課本。我們今天聽眾中,也許有些人已經不知道庚子賠款是怎麼一回事。就是1900年左右,義和團殺了許多西方人和中國教徒,燒毀了許多西方人的領事館、教堂、房屋等等,八國聯軍逼迫清廷投降,並要求中國賠款。那個時候其實美國人在中國的產業不多,也得到一大筆的賠款,而美國政府用賠款重建了一些建築物以後,剩餘的錢就用來提供獎學金給願意到美國求學的學生。起初是來美國讀大學的,像胡適、趙元任、梅光迪、陳衡哲等等,是用庚子賠款來美國讀大學的。1929年建立了清華大學以後,就在中國讀大學,預備來美國直接讀研究院。所以民國時代的清華大學生都會講英文。

美國政府因爲冷戰的緣故,感到美國人對歐洲以外的認識太膚淺了。1958年開始,就提供獎學金,鼓勵更多學生學歐洲以外的語言,如俄文、中文、阿拉伯文。Ron就得到過這個獎學金學中文。這時候哈佛大學有個教授,John King Fairbank費正清,提倡美國人應該從社會科學的角度研究中國,特別是現代的中國,才有更多的學生讀漢語。

到了60年代,不少臺灣和香港來美國讀研究院的學生就留在了美國,教與中國有關的課程。如我這邊列了一些人,張光直、李歐梵、余英時、高友工,許倬雲、劉紹銘、白先勇,還有耶魯的孫康宜。大家也許注意到我上面所說的許多的中國人的名字或者西方人的名字,只有孫康宜一個人是女性。其實那個時候就是5、60年代一直至70年代初,女性能夠在大學裡面做教授的人非常少。可是到了70年代中,美國平權法積極地實行以後,女性才沒有被歧視。90年代就開始有許多中國大陸的學者來美國讀博士後,留在美國各大學教書,以女性居多。

好的,我們開始講艾朗諾和他的老師。艾朗諾來自一個音樂家的家庭,本來對中國印象很模糊。他祖父是寫流行歌曲的,相當成功。我scan了他兩個樂譜的封面,給你們看看,那個時候一般美國人對亞洲,尤其是對中國的印象非常模糊。

他1917年寫了兩首和東方有關的歌,一首叫China Dream,就是中國之夢,結果他封面是一個穿日本和服的女人。另外他寫了一首歌,Song of Shanghai,就是《上海之歌》,他那個封面是土耳其式的建築物。可見他們對中國、對亞洲印象非常模糊,反正都是東方。

好,下一個我們說說Ron的老師們。Ron的第一個中文老師就是白先勇。Ron在UC Santa Barbara讀書,本來是英語系,選了白先勇的課,從「你好嗎」學起,結果就影響了他的一生。白先勇那個時候剛剛教書,非常熱情,覺得他是可造之才,Ron的中文名字艾朗諾,就是他取的,是bright promise的意思。他暑假把朗諾帶回臺灣,找人替他補習中文,後來又推薦他回Santa Barbara教書,兩個人變成同事。

諸位大概會認識這張照片上的一些人。大概是鳳凰衛視要拍紀錄片,帶了香港名導演胡金銓到Santa Barbara,和一大堆香港和臺灣來的教授在海灘上合拍的照片。左邊起是翻譯家Howard Goldblatt(葛浩文)教授,然後是香港名導演胡金銓,然後是張錯、夏志清、白先勇、李歐梵、葉維廉,還有鳳凰衛視的主持人梁冬。

好,Ron到了華盛頓大學讀書的時候,有三位教授應該值得講一講,一位是Hellmut Wilhelm(衛德明)。 Hellmut Wilhelm的父親是德國傳教士,他在當時屬德國的山東青島出生,回德國受教育,在華盛頓大學教中國文學史。第二位是天主教神父Father Serruys(司禮義)。他曾在山東傳教多年,後來到了加州大學伯克利分校讀研究院,師從趙元任和俄國人 Peter Boodberg(卜弼德),成爲鐘鼎文和甲骨文的權威。朗諾選他的一年級文言文,一整年讀《戰國策》,分析它的文法。第三位老師是嚴倚雲,她是嚴復的過繼孫女,在華大主持漢學教學。朗諾沒有選過她的課,但在她家裡住了一年多。朗諾的普通話其實大多是因爲在嚴先生家住了一年,所以才會講的。

朗諾到了哈佛以後,主要的幾位老師在這。第一位老師是Hightower(海陶瑋),是他的博士導師。Hightower曾經得哈佛燕京學社的資助到北平數年。他每個暑假都把當時在加拿大的葉嘉瑩教授請到哈佛,和他一起讀詩詞。Professor Hanan(韓南)是紐西蘭人,到了英國受教育,他在哈佛教白話文學。可是朗諾選他的課的時候,他來哈佛不久,非常拘謹,只講小說的版本。後來做了同事,也成了朋友。Francis Cleaves(柯立夫)曾經得哈佛燕京學社的資助,到巴黎跟伯希和學漢語。後來他到了北平,開始研究蒙古文,朗諾選他的二年級文言文。他終身未婚,平常每天下午3點和洪業一起喝茶,談古書,週末就回到他的農場,和他養的牛馬跟金毛獵狗爲伴,朗諾因他而認識了洪業先生。

Achilles Fang(方志彤)是韓國人,在清華大學和錢鍾書是好朋友,學問非常淵博,Hightower和Cleaves 30年代在北平的時候都請他補習中文,但他在哈佛得了比較文學博士,留在哈佛教書,始終都是個講師,可以說是鬱鬱不得志。朗諾選他的三年級和四年級文言文。Achilles Fang鼓勵他翻譯錢鍾書的《管錐編》。

在哈佛還有幾位老師,洪業先生,本來是燕京大學的歷史教授,是哈佛燕京學社的創辦人之一、《哈佛燕京引得》的策劃和主持人。他那時候已經80多歲,在哈佛沒有正式職位,朗諾博士論文寫《春秋左傳》的敘事方式,請洪先生作爲他的非正式論文導師。這件事,朗諾的正式導師Hightower也極力地贊同。

這張1980年7月在我們家拍的照片,洪業左邊坐的便是葉嘉瑩教授。第二位是趙如蘭,她是趙元任的女兒,在哈佛教中國音樂。朗諾選過她的課。她逢年過節請研究生吃飯,有一次看到眾人圍著洪先生講往事,提議應該有人把他的回憶錄下來,於是我便去找洪先生,問他能不能把他的往事錄下來,他很高興地答應了,條件是在他死後才能寫出來,因爲他最討厭歌功頌德的文章。

最後一張照片,手裡握著拐杖的是楊聯陞教授,朗諾也選過他的課。洪業先生1980年末便去世了,我替他寫了傳記,請不少學者幫我看稿,包括楊聯陞教授,還有這照片站在後面的劉子健教授。1987年哈佛出版社快要出版《洪業傳》了,劉子健從Princeton開車來看我們,也接了楊先生來,同行的還有洪業以前在燕京大學的學生,山東大學徐緒典教授和他的夫人。

我們再簡單地介紹Ron的一些著作。他論文寫完以後,寫歐陽修、蘇東坡。他聽了方教授的話,翻譯錢鍾書的《管錐編》。而朗諾近年來的兩部書,關於北宋時代士大夫的審美思想,以及一本關於李清照的書,都有上海古籍出版社的中文版。

好了,其餘的三張slides,我就略談我自己的文化背景和求學的經過。我爲什麼對洪業有興趣,爲什麼要替他寫傳記?

我是馬尼拉長大的華人,原籍是廣東中山,父母親都在菲律賓出生,我算是第三代華人,我母親那頭我已經是第5代了。廣東中山以前叫香山,因爲出了個孫中山,孫中山去世以後,就把香山縣改爲中山縣。我雖然在菲律賓長大,而且一直到1980年才去了中山一趟。但香山的風俗對我影響非常大。第一,香山人把西方人叫西人,不叫鬼佬或者洋鬼子,因爲香山毗鄰澳門,和世居澳門的葡萄牙人相處已經數百年了,沒有怕外國人、怕西方人或者敵視西方人的習慣。香港繁榮起來以後,香山人就紛紛學英語,就是以和這些西人打交道。我祖父那輩沒讀多少書,但男人多多少少都會說英語。香山人還有把兒子送到海外去見識的風氣。定居海外的話就把兒子送回鄉受數年的中國教育。我們叫「送返唐山讀唐書」。我父親8歲的時候就被「送返唐山讀唐書」,12歲才回馬尼拉上英文學校。香山人從事比較實在的行業,比如衣食住行,特別是和飲食服飾有關的。30年代上海四大百貨公司都是香山人开的,馬尼拉的中山人大概只有幾百人,也設了一個中山同鄉會。

下面一張照片是1966年獎勵7個所謂的優秀學生的一個會,我家就佔了4位,左邊起坐著的就是我跟我表姐梁淑賢,前面蹲著的男孩是我的兩個表弟,我們後面站著的是我祖母和我姑丈。

第二張照片是我表姐和我,我們大概是家族中最喜歡讀書的。她有一天跟我說:「你知道嗎?臺灣師範大學不用學費、住宿費,還有零用錢。那你跟我一起到臺灣師範大學讀書好不好?」我說:「真有那麼好的事!我們試試看。」於是我們兩個1965年就上了師範大學國文系,我只讀了兩年,她卻把4年念完,回菲律賓,後來成爲一個華人學校的校長。這張照片是我們在臺灣參加中山同鄉會和夏威夷來的華埠小姐合拍的。

右圖爲朗諾和毓賢1980年第一次「返唐山」的石岐(現中山市)

最右的那一張就是朗諾和我1980年第一次到中國大陸去,在石歧,就是現在中山市,在我祖父母以前買的房子附近拍的。

說起我的求學經過。非常雜。第一,我幼稚園上的是廣東人辦的幼稚園,然後我們家搬到馬尼拉郊外,那邊廣東人非常少,菲律賓的廣東人本來就非常少,所以我就上福州人辦的小學,中學我是上廈門鼓浪嶼的基督徒與美國傳教士合辦的中學,老師特別好。

菲律賓當時華人的教育是雙重學制。我們半天是用臺灣課本,一般是用普通話念,可是用閩南話解釋。另外半天就是用英文課本,因爲我上的是教會學校,所以上課用的都是美國的教科書。我們早上讀數學、物理、化學等,用漢文念完又用英文念,是非常好的複習,但是我的漢文課本跟英文的課本裡講的歷史,或者在裡面讀到的小說、讀到的詩詞,講的完全是兩個不同的世界。讓我要問,這兩個世界是不是打得通的呢?

比如說英文課本地圖是把大西洋放在中間,右邊是歐洲,左邊是美洲,其他的都是邊緣。而中文的教科書的地圖就是把中國放在中間,其他都是邊緣。英文歷史沒有講到秦漢唐宋,講到哥倫布1498年找香料的來源,才講到亞洲。而中國歷史書到了清朝末年才談到歐洲,然後談到西方人要瓜分中國。就連詩詞上所說的花草都不一樣,漢文詩上所說的梅花、菊花、桂花、牡丹,英文詩裡都找不到,而英文詩上所提的紫丁香、鬱金香、iris、daisy,中文詩都沒有提到,所以是我覺得非常困惑的問題。

我在臺灣師範大學讀了兩年,沒讀完就來美國念書了。其實我發現我最感興趣的並不是文學,而是中西交流史、學術史。後來我見到洪業先生,發現他本身就是一部學術史,一部中西交流史,所以對他特別有興趣。我寫的書也是非常雜。可以說是一本,也可以說是五本,都是關於洪業的。第一本就是哈佛出版的英文的《洪業傳》(A Latterday Confucian:Reminiscences of William Hung(1893–1980)),1987年出的。書出來了以後,劉紹銘先生就在報紙上說應該有中文本,白先勇也鼓勵我寫中文本,所以我就出了《洪業傳》中文本,是1992年聯經出版的。因爲我那個時候覺得我中文非常不行,就請了兩位北京大學畢業的Ron的學生來幫我看稿。他們說中國大陸也應該有,就介紹北京大學給我出中文簡體字版。可是那個時候中國大陸很多東西都不能說。北京大學的《洪業傳》刪了很多。可幸,2013年北京商務印書館把《洪業傳》再版,差不多所有東西都加回去了。所以2013年的北京商務印書館版就比北京大學版厚了很多。而且我現在很高興,就是聯經過了30年以後,幾個月前跟我說他們也要再版,所以就要有2021年的聯經版了。我替洪先生寫他的傳,本來是一種興趣,沒想到有很多afterlives。而且因爲我寫了《洪業傳》,就有別人鼓勵我寫關於洪業的朋友,關於洪業在燕京的同事,我寫了拉拉雜雜的一些文章,後來就成了一個文集,書名是《寫在漢學邊上》。這本書有電子版,你們有興趣的話可以去看。《寫在漢學邊上》也有一個簡體字版,是浙江大學出的。我其他有三本書是跟朗諾的朋友或者是他的同事一起合作出的。一本是跟Michael Berry(白睿文)翻譯王安憶的《長恨歌》,一本是跟普林斯頓周質平教授合作的胡適與韋蓮司情誼的英文版(A Pragmatist and His Free Spirit:The Half-Century Romance of Hu Shi and Edith Clifford Williams)。我最近又和白先勇合作《紅樓夢》的英文導讀,這本書剛剛從Columbia University Press 出來。香港理工大學4月12號將有一個webinar 關於這本書。也請白先勇先生講他寫這本書跟我合作的經過。其餘還有一本很好玩,就是1995年朗諾在南京大學做訪問學者,南京大學國際商學院就請我講證券分析,因爲我那個時候做證券分析家,我做了16年,他們請我講。那個時候上海證券市場才重開了不過幾年。他們對外面分析師怎麼分析證券很有興趣,我的講義也成了一本書,是南京大學1995年出的,這本書早已過時了,現在看起來很好玩。

我的報告就到此完畢,謝謝大家。

張健教授:

好,謝謝陳先生。下面有請艾朗諾教授。

艾朗諾教授:

我就講幾分鐘漢學研究的方法。這個題目大體說50多年怎麼發展,怎麼改變?

先要說一下漢學50年發展史,這個題目當然很大。你若是問幾位漢學家,最要緊的方面是什麼?他們各個專家的回答一定有異同,所以我今天選擇要講的幾個主題是我自己的觀點而已。以後你們問問別的專家,會聽到不同的意見。一定的。

我要先說漢學早期與訓詁學,以及學術翻譯的傳統。我們今天很容易忘記20世紀前半葉,學界中的訓詁學,就是philology and exegetical studies,佔據了人文學科很重要的地位。這種學術傳統在早期的歐洲、美國漢學被特別看重。這不難理解。歐洲早期的漢學家也受到清代聲望很高的考證學傳統的影響,考證學派使用訓詁學方法,非常有效。另外早期的漢學家最基本的能力,最要緊的目的是精通難懂的古文和文言文,他們的研究方法借鑒訓詁學、語言學、詞源詞典學是很自然的事情。

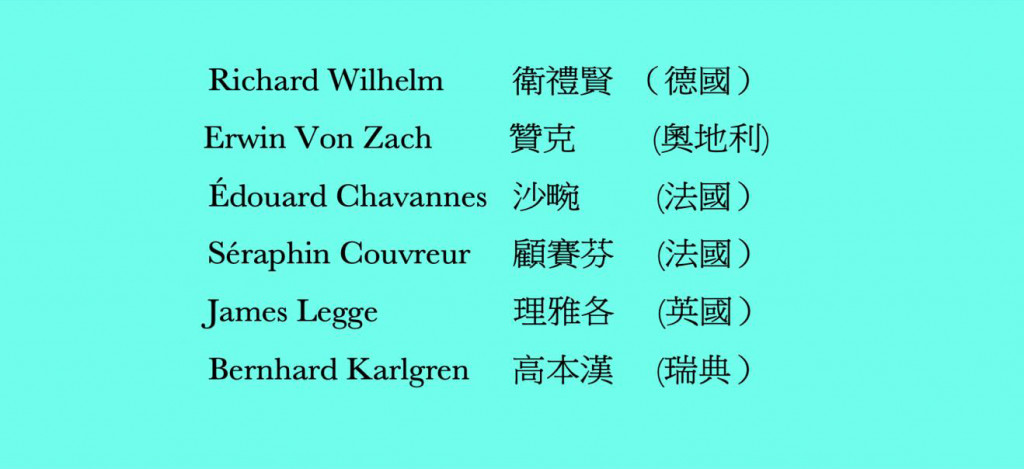

還有個原因,要記得早期的漢學家以翻譯中國的經典爲他們基本的工作。他們的自我認同是西方與中國兩種文化的中介,所以把翻譯以前沒有翻譯成外文的中國經典視爲自己的責任。因爲以翻譯古書爲目的,訓詁學、語言學、詞源學當然很要緊。因爲時間短,我這邊列了一下,第19世紀末年或者20世紀初年的德國、法國、英國、瑞典很要緊的漢學家。

他們都做過翻譯。比如說 Wilhelm把《易經》翻成德文;von Zach把杜甫全詩集翻成德文; Chavannes把《史記》全部翻成法文; Couvreur把《四書》翻成法文;理雅各把五經四書都翻成英語;Karlgren把《尚書》、《詩經》翻成英文,還寫了 Grammata Serica Rescensa的好幾篇論文,選擇《詩經》、《尚書》、《禮記》、《左傳》最難看懂的幾百個詞句,通通加以分析與解釋。這是漢學訓詁學的高峰,與清代訓詁學派研究經典中的語言問題的方法很相似。

早期學術翻譯的工作,我剛才講的,這種計劃,最近越來越少見,代替翻譯是今日的分析性研究。英語說analytic studies,或者interpretive studies。這種研究當然裡面都有翻譯部分,都有一些中文的原文翻譯成英語或法文,但是這種翻譯是一個用做分析的工具,而不是研究的目的。這樣的改變讓翻譯從早期漢學中的主角,慢慢減縮成爲一個配角。

這種情況近五十年來不斷地發生,有種種原因,是蠻複雜的。我自己老師做研究,翻譯也是還算很要緊。比如Hightower(海陶瑋),他寫一本關於陶淵明的詩,裡面大多數是翻譯與解釋或辯護他的英語翻譯,解釋每一句的意思是什麼,討論不同的讀法,說明他爲什麼選擇某一種讀法翻成英語,放棄其他。文藝評論性的討論,那本書當然也有,但是不多。這種研究越來越少見。單純的翻譯不增加任何討論,現在更少見。這種改變可以說是漢學慢慢成熟的結果,研究的方法與目的增高,不光是語言的翻譯。

另外這種改變,也可以說是受到學界鄙視翻譯工作的影響。是的,現在美國學界年輕學者不會從事學術翻譯,因爲那種工作不太受學界的尊重,被鄙視爲第二等工作。年輕學者不會去做,因爲他知道如果做的話,將來職業晉升會出問題。

關於這個改變,這裡應該再提出一點,也許聽我這樣說,有人猜想現在漢學中不大看重翻譯,是因爲值得翻譯的文本已經通通翻譯過,但是這個顯然不對。中國古代經典都有翻譯,但是還有不少典範書籍沒有翻譯,比如說史部的《史記》、《漢書》、《三國志》,只有選譯英語本,沒有全部翻譯。《資治通鑒》呢?連選譯本都沒有。子部中,春秋戰國的諸子多半有翻譯,但是唐宋元明清時代子部中的古籍很少有翻譯。比如說《朱子語類》只有一點點,也許不到百分之一翻譯過。集部中,有名的詩人有幾位全部翻譯,但是還剩下很多大詩人沒有翻譯。唐代的韓愈、柳宗元,宋、金代的文天祥、元好問,明代的徐渭、袁弘道,這些大家只有一點點翻譯。文章的選本的話,最早最要緊的《文選》正在翻譯,是David Knechtges(康達維)在做,但是還不全。

雖然說學術翻譯現在沒有像以前佔據那麼要緊的地位,美國漢學界幾十年來慢慢把它放一邊,但是還可以說,漢學早期翻譯的傳統還剩下一點影響,值得提一下。

漢學中有一種研究方法很普遍,尤其是在文學研究中。所謂close reading 細讀方法,可以說是早期翻譯傳統的後世。我們漢學界採用這方法去接近原文,注意每個字、每個句的意義與含義,通通作出解釋與探討。也許是因爲我們很多人不是以中文爲母語,加上我們更不居住在中文環境裡,所以這樣專注於原文的語言是必要的。細讀的研究方法是很自然的結果。 把從前的翻譯工作放一邊,另外一種意義是變換學者想像中的讀者。推行分析性的研究,不是寫給一般美國讀者看的。現在不像早期的漢學家,把自己當爲兩種文化的中間人,把中國文化介紹給不懂中文的觀眾。當然仍然有一些著作是有這樣的目的,不敢說完全沒有。

那麼現在我們在美國的漢學家是寫給誰看呢?有時候是寫給同行漢學家看,有時候是寫給學界推行不同領域的文化研究的學者看。這種目的等於是希望把中國文化進一步加入全球人文學科。不管是哪一種學科,經濟史也好,思想史也好,宗教史、文學史、考古等等,到現在美國學界中種種理論或論爭,通常不會涉及到中國文化的經驗,所以這也算是我們漢學學者很要緊的責任。

另外一種想像中的讀者,是中文學界。我們希望把我們的研究加入到中國學界的論壇與平臺。中國的學界,中國香港,臺灣,新加坡與美國漢學交流與接觸越來越多,我們都知道。我們的學術文章翻譯成中文,有中文版,現在出版比從前多很多。所以這種計劃越來越可以實現,兩邊的研究方法仍然有差異,我覺得這些差異很好,還可以互相學習,互相補充不足處。

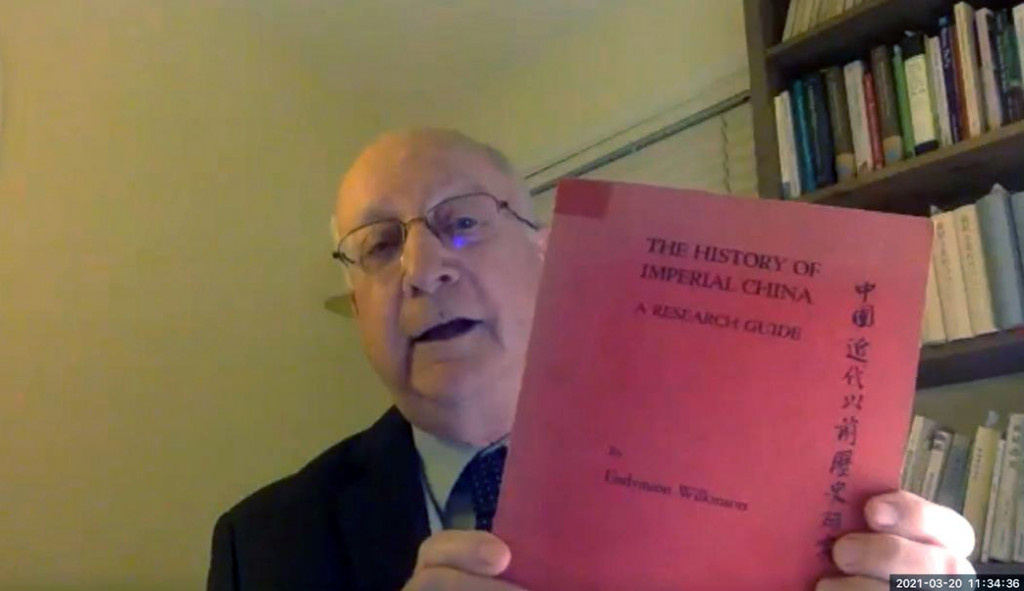

我想講一下我們美國漢學重要的工具書。我要講大家也許比較少知道的一本工具書,叫做Chinese History: A New Manual 中國歷史新手冊。它的作者是Endymion Wilkinson(魏根深)。

他這一本很特別。這本書本身有快50年的歷史,第一版是1973年出版,現在有第5版,2018年出版。聽說作者又在準備第6版,要於2023年出版,剛好是這本書50周年。作家是英國人,但是他幾本工具書一直是哈佛大學出版,所以也可以說應該屬於美國漢學界。Wilkinson是美國普林斯頓大學中國歷史博士,後來沒有去教書,去做外交官,長期是歐盟委員會的會員,90年代做歐洲聯盟駐中國大使。只是他這50年來不斷地進行這本書的工作。幾十年來這本書越來越豐富,現在成爲很厚一本。

我要先給你們看一下。這本書第一本,小小薄薄的一本,1973年出來,叫做 History of Imperial China:A Research Guide。你看,才200多頁。

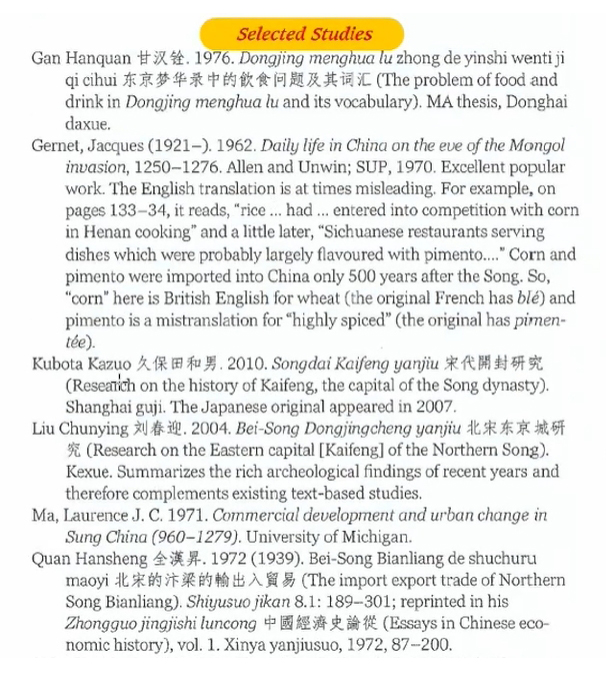

第5版出來了。這大本書有1000多頁,很重,而且裡面字寫的非常小。所以你看看這個真是長大了。我要很快地給你們看一點點書裡面的內容,給你們知道一點。

先看一下這本書的目錄。先分學科、語言、人名。注意一下這個人名下有一大堆姓名。等一下我給你們看仔細一點。不同的學科,地理、政治、教育、文學、農業,還有很多科學。學科完了之後,就分朝代,先秦、秦漢、隋唐到宋元。Ok,我就想讓你看一下,比如說到宋代部分,講到city life都城生活。看一下,這本書不光是一種書目,還有討論,還有介紹。比如說我們都知道宋代關於都城生活有最要緊的資料是《東京夢華錄》,所以他這邊講一下《東京夢華錄》最好的版本、最好的解注是什麼?2006年鄧之誠老師的。然後講一下其他關於都城生活的資料,你看看後面,就是一些研究這題目的現今的學術文章,包括中文的、英文的。

其實這本原來是法文的,翻譯成英文的、日文的,又回到中文的。英文的、中文的、日文的,兩本日文的等等。所以你看,每一本還加一點解釋,非常的方便。你看,不光是一種語言,不光是一種研究傳統,他希望把它通通連起來。

剛才看目錄的時候,提到人名。人名有50多頁,專門講人名的原始資料。還有研究人名的,比如說這部分,漢代軍人的姓名(Given Names of Han Sodliers),下面就講到長沙第4世紀的老百姓的姓名。資料是什麼?長沙走馬樓三國吳簡。然後把它通通解釋、翻譯,然後討論。後來他第三頁就講到敦煌資料裡面找出來的人民姓名。也有很多例子。

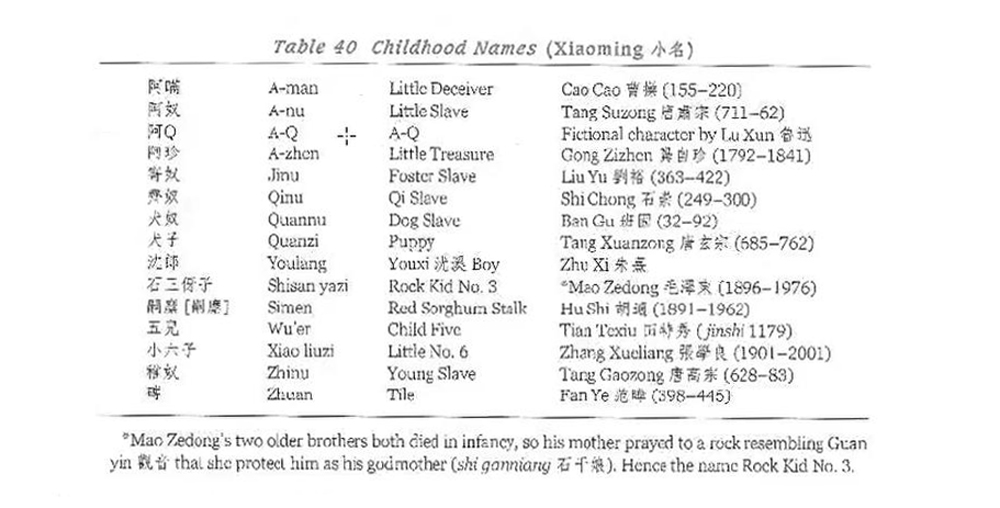

然後再過幾頁,開始講小孩的小名。“Starting in the Tang,specialized works began to appear on childhood names.” 《小名錄》。

然後這本書有幾百張表。這個表就好玩得很,選出歷史上名人的小名,從曹操到唐玄宗、朱熹、毛澤東、胡適,他都找出他們的小名。

然後就開始講別號。

然後轉到這本書的最後,引得,你可以看看它內容非常豐富。

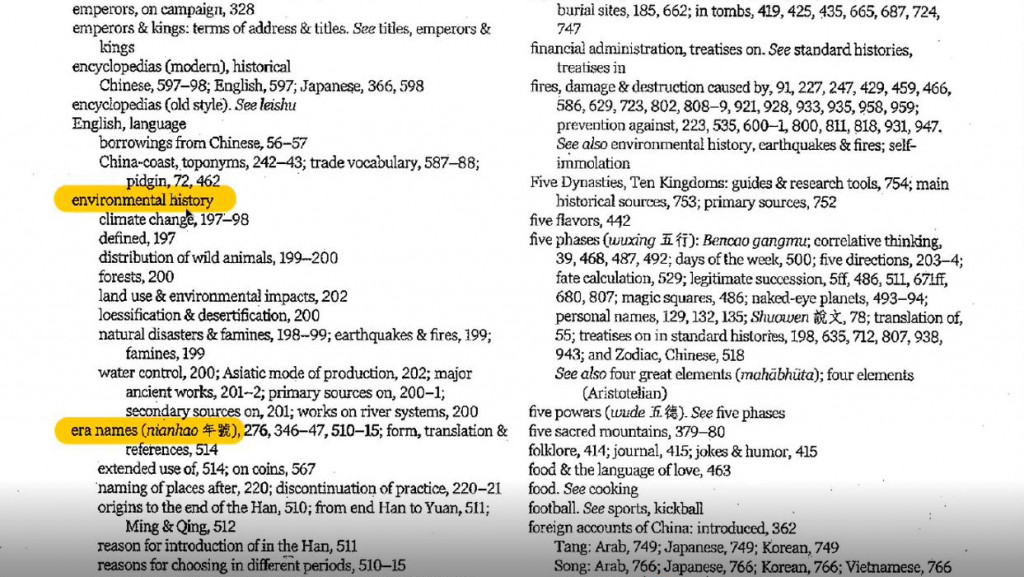

比如說你對自然環境史感興趣,你可以找到很多。

很專門的一個主題,比如說年號,你要很快地知道年號是哪裡來的,歷史上怎麼從秦漢前到漢唐宋怎麼改變,一下子就會見到。

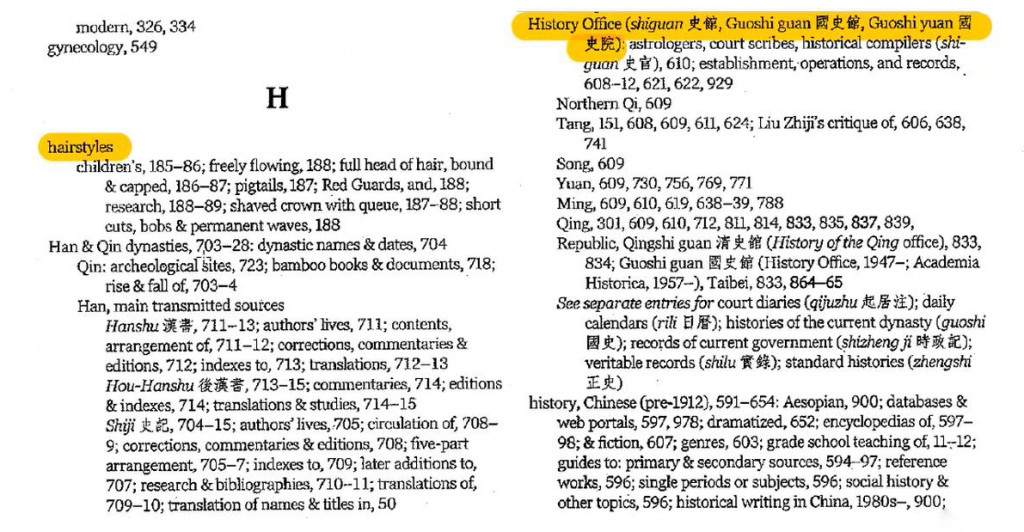

我隨便轉到“H”的話,就注意到連髮型 hairstyles都能找到。從小孩戴辮子,到紅衛兵什麼的。然後看比較嚴格的主題 History Office史館,你看他每一個朝代的史館都有資訊。 我快要講完了,但是我還有一個說法,這本書放於美國漢學界,應該提一點:魏根深的手冊代表一種老舊的漢學觀念。什麼樣的觀念?你要做漢學家,中國傳統文化應該都了解一點,超越年代、朝代,超越學科,文學、歷史、思想史、語言史。爲什麼?因爲這些都是漢學研究的對象,漢學家覺得他對中國的知識越廣泛越好。這當然是一種理想。而今天,尤其年輕人,會覺得這是過時的想法。今天幾乎沒有人這樣想的。但是幾十年前這種想法還保存。比如說我以前在華盛頓大學的老師 Wilhelm,他是在山東青島長大的德國人,每一年第一個學期教Survey of Chinese history中國通史,從堯到毛,當時毛還在;第二個學期教中國文學通史,從《詩經》、《尚書》到五四運動的小說。那些老漢學家愛好中國,感到理解中國文化是自己的責任。現在我們大家比較專門化,但是Wilkinson這本書《中國歷史新手冊》還受到老舊漢學家的思想的影響,很容易看出來。

好的,我想我們已經講了很久,我就講到這了,歡迎大家提問題。謝謝大家。

張健教授:

謝謝艾教授。剛才陳先生從華裔的視角講了她見證的美國漢學,親切而獨特。艾教授講述了漢學傳統的演變以及現狀,高屋建瓴。講座給我們很多的啟發。我們非常感謝。

下面是討論的環節,請各位在線的朋友隨時提問。今天參與講座的張隆溪教授、馮勝利教授、錢南秀教授、朱慶之教授,也請你們發表高見,一起討論。張隆溪教授,請您先說?

張隆溪教授:

我可以稍微講幾句,因爲我跟Ronald還有Susan比較早認識,尤其Ronald那時候在哈佛,我在讀書,他已經在那裡工作,在哈佛燕京,尤其在哈佛學刊做編輯的時候,我就認識他。今天Susan講的那些漢學家很多我也都認識,或者見過,當然他們更老的一些我沒見過。楊聯陞教授,我見過一次,那時候剛去哈佛,他還在那裡,跟他見過一面,聊過天。跟方志彤我也見過,而且方志彤Achilles Fang確實很bitter。他見我的原因是我跟錢先生的關係比較熟悉,他知道。所以我剛去哈佛,他就請我到他家裡去,然後他就跟我講,他當時在哈佛組織一個小的讀書班,正在讀《管錐編》。我想Ronald你參加過,後來你翻譯《管錐編》也和這個有關係。方志彤在哈佛的時候確實沒有拿到教職,只是一個講師(lecturer)。他就跟我講,他自己寫的畢業論文是講龐德Ezra Pound。他說很多人,包括很多教授們,都引用過他的書,但是在那裡,他的地位比他們都低得多。當時他對哈佛是很不滿意的。就像剛才陳女士講的,當時的華人裡邊,女性的教授非常少,華人當中能夠做教授也不太多。這在80年代90年代以後就有很大的改變。所以我覺得這是一個很有意思的現象。

Ronald 講到的一點,我覺得非常有趣,就是美國的傳統漢學其實一開始是非常講究訓詁、考據的,所以非常注重對古籍的把握。可是8、90年代以後,越來越多的人更關心現代,做現代文學的比做古代文學的多。現在的漢學家裡邊,不管是華人的教授還是美國人的教授,研究現代的好像比研究古代的更多。

Ronald最後講 Wilkinson的這本書,顯然是一個很全面的材料,尤其在研究歷史方面,資料非常豐富。注重古代典籍的研究,注重資料的把握,這個舊的傳統對這本書有很明顯的影響。我就覺得從學術研究來講,無論是研究現代文學也好,研究古代文學也好,非常重要的一點就是你對資料和材料的把握。對語言本身的把握,也是非常重要的。

其實美國和歐洲的漢學,我相信都有這樣一個傳統。在歐洲也許這一點和美國情況有些不同,我們以後可以請他們,比如說瑞典、德國和法國的漢學家,來講一講他們的情形。在美國的情形,我覺得Ronald講的我非常認同。因爲我在美國待了很長時間,雖然我自己不能說是漢學家,但是我是非常了解的。我很多朋友都是漢學家,包括像孫康宜,高友工,我都認識,剛剛講到的很多人我也都認識。

我覺得現在的學術是越分越細,分得很專,一個人就懂自己所研究的那一點點東西。這有它的好處,因爲知識越來越豐富,越來越多,知識爆炸以後,你一個人想成爲各方面的專家,不太可能。一個人只能專一部分,或者專一點點。

但是從學術本身來講,研究自然也好,研究人文,無論歷史、文學或者是哲學,這些東西本來不是分開的,在世界上沒有分開,在古代沒分開,現在也是一樣。所以學術的分界是沒有辦法的辦法。錢鍾書說,做一門學問的專家,在主觀上是很得意的事情,在客觀上是不得已的事情。他說得很刻薄,是比較帶有諷刺意味講的話,我覺得講的非常有意思。得意和不得已是兩個方面,你自己作爲一個專家,覺得很了不起,覺得很得意,但是實際上是你沒辦法做一個真正的通才,真正的通人,所以你只好做一個專家。說做專家是不得已的,而不是說你做專家就了不起。我們做專家當然很重要,做學問應該有一個自己的專長。什麼都去弄一點點,到處的淺嘗輒止是不對的。但是專了以後,就覺得自己專的學問就是最大的學問,都瞧不起別的,或者不管別的,這樣其實非常局限。

Ronald講的這個書非常有意思,我覺得從學術研究來講也是非常重要的。無論你要做什麼樣的專家,廣博的知識對你的專業來講是很重要的。一個學術領域裡面最好的人,大概對自己學術領域都了解了。對他來講,做專家已經不是什麼大的問題。最大的數學家,比如像法國的Poincaré(龐加萊),19世紀非常了不起的數學家,對他來講,計算正確簡直不是一個問題。他最後講,數學最高的境界是什麼?數學最高的境界是「美」,就說你的公式寫出來要非常的簡練,有一種簡練的美,這是數學最高的境界。

一個學術領域裡面最好的人,都了解自己學術領域的問題,但是他也能看到局限在哪裡。怎麼樣去超越局限,這個就不是一個專家能做到的,必須要有跨越的眼光。所以我很認同Ronald最後講的那一部分,就是關於研究的方法和學術的眼光的問題。好,我就講這麼多。

張健教授:

好,謝謝張教授。我知道馮勝利教授他對漢學有自己的見解。馮先生?

馮勝利教授:

謝謝。不敢說是見解。今天聽完以後我非常受啟發。結合我在美國學習工作的經歷,我對漢學也是很有體會的。雖然我的老師是語言學系的,跟漢學關係不大,但是我們和漢學的東亞系接觸很多。比如像在U Penn的時候,我跟東亞系Victor Mair(梅維恆)的接觸就很多,而且經常談到古漢語的東西,也談到漢學的東西。在哈佛也是。我工作了7年多,和Steven Owen(宇文所安), Peter Bol(包弼德)常常也是談到這些中國學術的問題。

今天的時間有限,我想問艾朗諾教授一個問題。我要是說得不對,您糾正我。我是搞純語言的,William Labov(威廉·拉波夫)的社會語言學,喬姆斯基形式句法(formal syntax)這些。因此在西方的漢學裡面,我對各位漢學家的研究粗知一二,但是很不深。我的問題是什麼?我感覺我們的漢學家研究中國學術博大精深,從我們的四書五經到文史子集都有研究。唯獨對中國經學的研究,我就想問一下艾朗諾先生,有沒有不是從諸子的哲學角度展開的,而是說研究中國的經學是什麼,像西漢的古文經學、今文經學?這個方面的研究,我不知道,您能不能給我們做一點介紹?或者說提供一些西方研究的想法?

還有一個,中國的經學應該是對應西方的哪一門學術?比如我們說詩就是文學,是吧?二十四史是史學,那麼經學它到底應該是和西方的哪一門學術相對應?或者說西方學者在研究經學的時候,他們怎麼思考?這方面應該怎麼去總結我們的漢學家的一些貢獻,或者說漢學家的一些思考?我不知道我說清楚了沒有,我希望艾朗諾先生您能給我們一些意見和看法,謝謝。

張健教授:

謝謝馮教授。我們就先請艾教授回應一下。

艾朗諾教授:

好,謝謝馮教授。好問題!其實,您注意到我們兩邊學界有一個很大的不同的地方。在美國漢學研究裡面,你們所謂經學的學者非常少。不多。如果有的話,是把中國古代的經典分散開去研究。比如說,把《書》經、《春秋左傳》當作古代史去研究,《詩經》屬於早期文學、早期詩歌,《禮記》、《周禮》屬於宗教史或者人類禮儀學方面。所以你問的完全是對的。美國漢學沒有把五經放在一起去研究。所謂經學在美國漢學裡面幾乎沒有。這個有遺憾的地方,因爲和中國傳統太不一樣了。

陳毓賢先生:

我想補充一句。其實,中國傳統經學,你有注有疏,對不對?其實跟那個西方人研究聖經的方法是很像的,有經、有疏。對。您知道的,我就想到這一點。

艾朗諾教授:

在英語我們就說這個屬於 biblical studies。Old Testament studies和 New Testament studies。

馮勝利教授:

沒錯。實際上很多的時候也是從這個地方發展出來。對。還有一個有關的,classics和 biblical studies 應該是不同的吧?

艾朗諾教授:

美國大學裡面classics department多半是包括biblical studies。

馮勝利教授:

有什麼一樣的和不一樣的嗎?

艾朗諾教授:

不一樣的是,classics範圍更大,包括戲劇、詩歌等等很多不是聖經的東西。

陳毓賢先生:

可是biblical studies啊,如果是在classics department,是從人類學、文學的角度分析它。如果是在religious studies department或 divinity school就不同了,就把它當做一種真理。每一句都要研究它後面的真理是什麼。我們中國念五經的時候也有這種。

馮勝利教授:

The same. 對對對。

陳毓賢先生:

張隆溪好像有話要說。

張隆溪教授:

我其實要講的就是classics主要是研究古代希臘羅馬的傳統。那麼biblical studies可以在classics也可以在宗教的、神學的研究裡。兩者的不同在於研究的內容,其實在方法上有很多相同之處。Hermeneutics基本上就是從這兩個傳統發展出來的,就是從方法上怎麼樣去研究經典,他們的註釋、評註跟中國經學的情況是很像的。因爲我對「比較」有興趣,我自己也寫過這方面的書,所以我就覺得比較中國的經學跟西方的學問,主要是比較評注的傳統。 在西方你讀聖經,你不是直接去讀聖經。在中世紀你讀的是奧古斯丁的解釋,如果你反對他,你就會被綁在火刑柱上燒死。在中國你要讀五經的時候,你不是自己直接讀五經,你讀的是漢唐的注疏,你要跟隨鄭玄、孔穎達的說法。你要是反對他們的話,像在宋代反對這個漢學,就是一個新的做法。所以宋以後變成新儒家。爲什麼叫New Confucianism?因爲跟傳統的漢唐的注疏是不一樣的。讀的都是儒家的經典,文字是一樣的,但是解釋完全不一樣。所以這一點跟西方是相像的。

張健教授:

好。下面有沒有其他聽眾有問題。錢教授還有朱教授,你們有沒有問題?

錢南秀教授:

我講幾句。今天聽陳老師和艾老師的講座,真的是非常有教益。我在美國讀書也好多年,教書好多年,第一次有前輩談美國的漢學淵源。我年齡可能不比你們小多少,大概差不多,但是從做學問來說,你們兩位是前輩。真的是讓我非常的受教益,而且很有趣。陳老師說了,以前七八十年代就孫康宜老師一位女士在大學做教授,90年代以後,很多大陸出來的學者留在美國教書,多數爲女士,我也是其中之一。真的是很大的改變,這是一個感慨。

艾老師今天談到了翻譯的問題。因爲我在美國任教,要升職,要什麼,那是明白告訴我翻譯不算的。所以我也能夠體會到爲什麼翻譯在美國越來越被邊緣化。可是我也能看到,你不翻譯的話,好多文本,美國人不能念,那他們怎麼對中國的文化和文學有更深入的了解呢?所以翻譯是必要的。我就是想請教艾老師,一個是您認爲如果我在有生之年想做點翻譯,什麼是最迫切的,對美國的學者和學生是有幫助的?另外一個就是翻譯的方法。翻譯詩歌我們是學Arthur Waley的詩經翻譯,還是學James Legge(理雅各)的詩經翻譯,我一直很糾結。James Legge的翻譯是訓詁學方法,非常基礎的一種翻譯。這種翻譯很花時間,吃力可能不討好。可是Arthur Waley的翻譯就是完全針對普通的讀者,大學生們念起來就覺得很舒服。所以想請問艾老師對這個問題是怎麼看的?

張健教授:

好,艾教授?

艾朗諾教授:

這個問題很難解決。一方面我們都知道,就像錢教授剛才說翻譯是非常要緊的。但是,如果大學裡面、學界裡面不看重,誰要去做呢?這是很讓人煩惱的問題。我們學者都知道,其實最近幾年有一個計劃。跟我年紀差不多的一些人,像 Stephen Owen(宇文所安), Paul Kroll(柯睿)啦,還有幾位,我不敢替他們說話,他們開始了一個新的學術計劃,就是翻譯計劃。本來是打算出一大套書,叫做Library of Chinese Humanities。它是模仿 Loeb Classical Library。張隆溪都知道,Loeb Classical Library是一大套書,有幾百个册子,幾百个题目,希臘的經典、羅馬的經典通通在裡面。他們是希望模仿那樣的。而且是兩種語言在對面的,左邊是原文,右邊是翻譯。 Loeb Classical Library影響很大,我們希望有像Loeb Classical Library那樣的文庫把中文的經典翻譯成英語。所以幾年前,還不到10年前,他們就有這個計劃。 Stephen Owen把杜甫全部翻成英語,是第一本,有6冊。然後到今天,還不到10本。我自己的部分,有李清照,全翻譯了,有王維,還有幾位。但是,將來這個計劃會怎麼樣,會不會成功,很難說。就是不容易找到人參與翻譯。

錢南秀教授:

選目是怎麼選的?艾老師,他怎麼選?

艾朗諾教授:

他們有 editorial board。但是到最後是看誰願意翻譯。比如說我聽Owen說,我也非常同意,我們漢學界到現在連《資治通鑒》都沒有翻譯,這個很成問題的,你怎麼給美國人知道中國歷史?連《資治通鑒》都沒辦法給他們讀。但是還有誰願意出來翻?這個不容易。

張隆溪教授:

我給你補充一句。據我所知,因爲大概是去年還是前年,牛津大學出版社,他們就有同樣的計劃,Exactly就是要模仿 Loeb Library。然後他們有個計劃還請我去評審。不是我來做,只是說有人提出來計劃,讓我寫一個意見。現在已經開始了,已經批准了。問題是計劃是有了,出版社也有了,但是誰來翻譯?這是最重要的,你找不到人翻譯的話,再有計劃也沒用。

張健教授:

也希望這些德高望重,沒有升等壓力的前輩們,你們帶頭吧。

艾朗諾教授:

我再補充幾句話,剛才要回答錢教授的。我想說,像我現在到了70歲左右,好像有一點后悔我們幾十年來把所有的精力、所有的精神放於那些 literary study,而把翻譯放在一邊,不做。所以我到了這個年齡,注意到很多也很要緊的書籍沒有翻成英文,有一點後悔。

馮勝利教授:

他們有責任感、使命感。

張健教授:

朱慶之教授您有沒有問題?

朱慶之教授:

我沒有。我覺得非常好,非常生動,非常受教益。對美國的漢學傳統,之前我也有一些了解。現在可以重溫一次。我覺得這是一個講述學術史或者說歷史很好的示範,對我們講座的聽眾也有很好的啟發。剛才主持人在幕後發了簡訊讓大家在聊天室提問題,我覺得裡面提的很多的問題很有意思,所以我希望張老師看看聊天室。

張健教授:

好。我現在就選擇一些聽眾在聊天室里提的問題,來請二位老師回答。

好,有一個問題是提給陳老師的。聽眾是這樣說的:「想請問陳老師,您當年的興趣的從文學轉到學術史,是源於對歷史的興趣,還是更多受到身邊人的影響?今天回頭看您的文學翻譯和歷史傳記的寫作,您覺得您對文學和歷史的興趣和您的人生經歷與家庭歷史有什麼關係?你未來的 project 是什麼?」

陳毓賢先生:

謝謝您。這個問題很大。其實我們那個年代,家裡就希望我們嫁得好。對,就是說也沒有什麼抱負,是吧?這樣也有個好處,壓力不大,也不覺得說一定要做一番什麼樣的事業。後來我去臺灣念文學,就像我剛才說的,我本來喜歡看書,那就跟我表姐一起去臺灣,我歷史根基也不好,所以說她要念國文系,我就跟著她念國文系,也得益不少。至少《詩經》念了一些,古詩念了一些。我本來就喜歡看英文小說,那也是文學之一。可是我念了兩年之後,第一嘛,知道以後要念文字學,還有聲韻學,我說糟糕,這我一定念不過來。另外,我又接觸了漢學。爲什麼接觸到漢學?就是我在臺灣師範大學念書的時候,是1966年跟1967年之間暑假,我找到了一份暑假的工作,替一個奧地利神父打字。他是一個漢學家、語言學家,叫Frederick Weingartner。他要我替他的圖書館編目錄。上面有什麼《通報》、《華裔學志》(Monumenta Serica)這些。我發覺原來西方有些人想把我書本上的漢文世界跟書本上的英文世界打通,就想去念歷史,所以我申請美國大學的時候就要申請歷史系。可是申請歷史系,接受我的大學都要我從二年級開始。只有華盛頓大學說,你如果念文學的話,你在師大已經有那麼多的文學的學分,加上在菲律賓念了兩年大學也有一些學分可以接受,你就可以從大四開始。所以這就逼著我繼續念文學。

後來我念完了,又念了一個比較文學的碩士。這跟我本來要研究的歷史就比較有關。後來替洪業寫傳記嘛,也是歷史。再後來我就在這一條路上越走越遠。其實我非常喜歡傳記。我寫的幾本書,拉拉雜雜的都跟傳記有關,胡適那本也跟傳記有關。還有王安憶《長恨歌》,雖然是小說,其實跟民國初年一直到文革以後這一段歷史有關,我非常有興趣。

我看看還有什麼?我現在真是覺得年紀太大了,也沒有什麼別的project要做了。我做完《紅樓夢》英文導讀,就覺得做得差不多了。眼睛越來越壞,不敢做別的事情了。好,謝謝您。

張健教授:

好,謝謝陳老師。下面有一個問題是提給艾朗諾教授的,是關於您翻譯《管錐編》的。聽眾問:「您翻譯《管錐編》最難的部分是哪兒?」這是一個問題。相關的說:「錢先生對體系是比較自覺的疏離的,但是美國的學術界,或者是西方的讀者,實際上又是追求體系的。那麼您在翻譯的時候怎麼樣協調這兩者的關係?」艾老師,請您回答。

艾朗諾教授:

其實張隆溪教授在這。他了解的錢鍾書的事情比我多很多。我在哈佛的老師方志彤(Achilles Fang)一直勸我多注意《管錐編》。《管錐編》出來是1979年,剛好錢鍾書那一年和一批中國學者到美國很多大學參觀。我也有機會見到他。

您想知道我翻譯《管錐編》最困難的事情是什麼?是把難懂的語言看懂。我起初很難看懂,但是慢慢喜歡,慢慢就理解了。

我本來的目的是要把錢鍾書那麼要緊、那麼有學問的學者介紹給美國人。但是我看我這個目的不成功。那本書好像影響不是很大。但是我沒有後悔。因爲不管那本書出來以後影響怎麼樣,我自己做翻譯工作,學到的東西很多,所以我一點都沒有後悔。

張健教授:

好。謝謝!另外一個問題,請教艾教授的。「美國對現當代文學的研究是怎樣脫胎於傳統漢學的?漢學sinology 跟中國學 China studies的聯繫和區別是什麼?」

艾朗諾教授:

這個問題也問得很好。我今天沒有講到這一點。剛才張隆溪說得很對。現在有一種很要緊的變化。上一代的漢學家,比較看重學傳統的文化、古典的文學、古代的歷史,研究現代的文化、文學什麼的佔一小部分。現在相反,我們讀中文的學生、老師多半是研究現代文化、現代文學。現在研究古代的人反而少很多。

英語說sinology,含義是研究古代中國的,或者不止古代,應該說研究傳統的中國。所以現在一般研究現代中國文學、電影、文化的,他們不會把自己當做sinologist 的,他們會以爲sinology 已經是過時的一種學科。但是我自己恐怕也是過時的。我去斯坦福,一直以爲他們要找 the professor of Chinese poetry,詩歌學科教授,後來發現叫 professor of sinology。哎呀,我好高興。我沒想到美國到現在還會有這個名稱,我很驕傲,我很高興了。

張隆溪教授:

在美國好的大學還有。

張健教授:

好。接著我來讀聽眾的問題。有一個問題是問陳先生的。他說:「如果要調查當代美國漢學界的華人學者的話,請問您有什麼方法和建議?」陳先生,請您來回答。

陳毓賢先生:

這個問題很好。1957年美國國務院對美國研究中國的人做了一個調查,結果發現只有127個學生研究中國的東西。現在也應該有個調查。大概有這需要。美國有幾個很大的學術機構和中國有關。據我知道有一個 Association of Asian Studies,裡面有很多members。Asian studies當然也研究日本、韓國、越南,也有現代、古代,社會、科學、人文,什麼都有。它的membership roll上面會說你的興趣在哪一方面。如果跟它合作的話,大概就可以印出一個名單說誰對中國有興趣,然後就從那個地方著手。

另外一個機構是比較過時的機構,美國東方學會(American Oriental Society)。以前說東方是從中東開始,從巴勒斯坦一直到日本、韓國,都算是東方。是吧?就像Ron的祖父寫《上海之歌》,用土耳其式的建築物代表東方,因爲都是東方。美國東方學會是美國最早的學會之一,也有一些研究古代漢學的人參加這個學會。他們也有他們的會員。

所以如果能把這兩個機構的會員列出來,就可以從中切入調查。這是我一點點的想法。謝謝。

張健教授:

謝謝陳老師。下面一個問題,看你們兩位老師誰來回答。聽眾問,歐洲漢學跟美國漢學,或者說美國漢學跟歐洲漢學,有什麼差異?

陳毓賢先生:

我想還是Ron來答比較好。

艾朗諾教授:

有什麼差異?我今天開始講了一點,毓賢也講了,美國漢學的來源是歐洲,所以20世紀初年歐洲的漢學比美國的發達得很多。這120年來,情況改變了。學生人數的話,美國漢學比歐洲多,而且很多歐洲名望很高的學者,有不少移民到美國來。或者是早期因爲第二次世界大戰移民到美國,或者是後來70年代、80年代移民到美國來。因爲美國職位多、機會多。在歐洲,你讀一個中國歷史、或者文學博士,畢業后很難找到工作。最近幾年,德國漢學情況好一些。但是到現在,像英國、法國,我知道年輕人非常困難,所以很難恢復到原來那麼豐富的面貌。

陳毓賢先生:

歐洲漢學,可以說他們從16世紀就開始了。因爲耶穌會的教士到了中國,寫了很多關於中國的著作。所以說是從那個時候開始的。美國,像我剛才說的,一般來說是二戰以後,或者可以說是哈佛燕京學社成立以後,才有一點規模。「脫胎」這個詞用得很好,美國的漢學是脫胎於歐洲的漢學。尤其是二次世界大戰以後,歐洲百業皆廢,對不對?學校也沒有錢,所以很多研究中國東西的人就慢慢的到了美國。現在好一點。現在中國強起來了,他們也對中國比較有興趣,可是大多數是研究中國現代的文化,不是古代的文化。

張健教授:

好。下面是跟這個問題相關的。英美學界的 sinology,現在我們一般談起來,它給人的感覺可能跟中文學界說「漢學」的感覺有一些微妙的差異。剛才艾老師也說到,好像「漢學」已經讓人感覺比較傳統。假如是一個年輕的學者,他是研究中國傳統人文的。如果說他是個漢學家,在中文裡邊我們不會覺得他比較守舊和傳統。假如英文說他是sinologist,這樣的稱呼,會不會讓他覺得自己有點不夠現代?

艾朗諾教授:

對,是有這個問題。很少人現在會認同自己是sinologist。連研究中國古代的文化的也很少會認同。很少。

陳毓賢先生:

對,他會說我是研究中國的歷史學家,我是研究中國的社會學家。很少說我是漢學家。對。

艾朗諾教授:

對。現在我們就說我是 China studies專家。然後人家會問你是China studies哪一方面的?可以說古代歷史、中古歷史或現代歷史,或者古代文學、現代文學。多半會這樣說。不只是說而且是這樣想。

張健教授:

對。這裡邊涉及到翻譯問題。比如說在中文學界,漢學的文庫,漢學的雜誌,要介紹西方研究中國傳統學問的這部分內容,如果直接對應英文sinology的話,好像就感覺有點差異。

艾朗諾教授:

對。

張健教授:

另外有一位聽眾提出來說:「翻譯由主角降爲配角,是海外漢學成熟的表現,是不是在一定程度上說明西方對漢學的了解逐步深入,有了更多的需求,才導致譯注、辯析相結合的綜合翻譯這樣一種策略?」他的意思是,本來翻譯是漢學的主角,後來變成了配角。這其實好像是您的觀點。隨著對漢學的了解更深入,後來才會出現把翻譯、註釋和您說的「分析的研究」結合起來的情況。是不是因爲漢學更成熟了才導致出現所謂「分析的研究」或「解釋的研究」。請艾老師回答一下。

艾朗諾教授:

是。Analytical studies 現在是更受歡迎的。這個也不只是漢學界的一個問題。美國大學其他外文系,各種歐洲語言,法文、德文系的,好像都有這個問題。學者不大願意參加翻譯工作。

張健教授:

好。由於時間的關係,我們就不能夠請兩位老師回答觀眾提出來的所有的問題。我們再一次感謝艾教授,感謝陳先生給我們做的精彩的報告。感謝幾位在線參與講座的教授。感謝今天所有參與講座聽講的聽眾們。最後也感謝中文大學聯合研究中心各位助理,感謝他們在背後做的工作。

艾朗諾教授:

感謝主持人。

陳毓賢先生:

謝謝張教授,謝謝各位觀眾,謝謝各位來賓,還有發言人。謝謝!受益良多。

張健教授:

好,謝謝各位。我們今天的講座就到這裡。謝謝大家。謝謝艾老師,謝謝陳老師。

講座錄影

系列講座由香港中文大學-北京語言大學漢語語言學與應用語言學聯合中心(JRCCLAL)舉辦,講座視頻已在YouTube及bilibili影片分享網站發佈,可以點擊相關鏈接觀看。

本中心主辦「漢學講座」系列

第一講:「美國漢學五十年」

主講嘉賓:艾朗諾教授 陳毓賢先生

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1NN411f7pi/

YouTube: https://youtu.be/6nyJaYZFoV0

本中心主辦「人文講座」系列

第一講:「經典與經典的穩定性」

主講嘉賓:張隆溪教授

Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1Xh41127zk/

YouTube: https://youtu.be/e4J853XeBYU

視頻剪輯:邱嘉耀

講座助理:陳康濤、陶冉、許鑫輝

圖文版權:由講者提供,版權爲原作者所有。